어떤 나라의 경쟁력이 개선되는지, 혹은 떨어지는 지 여부를 판단할 방법이 없을까요? 특허건수라던가 혹은 뛰어난 대학을 얼마나 많이 보유하느냐 등 다양한 대안이 있겠습니다만. 그 가운데에서 가장 유용한 방법은 바로 생산성의 변화를 측정하는 것입니다.

생산성이란, 투입 시간 당 생산량으로 측정이 됩니다. 그런데, 시간당 생산량이 늘어난다고 해서 이게 경쟁력의 개선을 뜻한다고 보기는 어려운 면이 있습니다. 왜냐하면 기계장비가 바뀌거나, 혹은 더 성능좋은 기계로 대체됨으로써 시간당 생산량이 늘어날 수도 있기 때문입니다. 즉, 투입한 자본량이 많으면 시간당 생산량이 늘어날 수 있습니다.

그러나 얼마전 올렸던 중국관련 글()에서도 지적한 바와 같이, 투입한 자본이 늘어날 수록 그 효과는 떨어지는 게 일반적입니다. 왜냐하면 기계에 한 대 있을 때보다 2대가 되고 3대가 될 때, 점점 기계 추가에 따른 효과는 떨어질 가능성이 높아지기 때문입니다.

가장 대표적인 사례가 땅 파기일 것입니다. 군대에서 삽 들고 소대원이 달라 붙어서 일 할 때 한달 걸리는 분량이 굴삭기 한 대 투입되면 하루만에 끝나는 것을 보고 허탈한 적 있었습니다. 즉 생산의 효율이 30배 늘어난 셈입니다. 그런데, 굴삭기가 2대 혹은 3대가 된다면? 아마 추가 투입에 따른 효과는 크지 않을 것 같습니다.

이처럼 자본이 투입됨에 따라 생산성의 향상이 둔화되는 것을 ''이라고 부릅니다. 그러면, 미국이나 주요 선진국은 어떻게 지속적인 경제 성장을 달성한 것일까요? 그 답은 노동력이나 자본의 투입으로 설명할 수 없는, 진정한 의미의 생산성 향상이 지속되었기 때문일 것입니다.

이를 총요소생산성(Multi-factor-productivity)이라고 합니다. 경제개발 협력기구(OECD)에 다르면, 총요소생산성의 변화는 기업 경영능력, 브랜드 파워, 조직 변화, 구성원의 지식 수준, 네트워크 효과, 조정 비용, 규모의 경제, 불완전 경쟁 등으로 인해 발생한다고 합니다. 좀 더 쉽게 이야기하자면, 노동력과 자본 투입이 고정이라고 가정했을 때의 시간당 산출물의 변화로 볼 수 있다고 합니다.

따라서 총요소생산성이 향상되어야 진정한 의미의 혁신 국가라고 볼 수 있겠습니다.

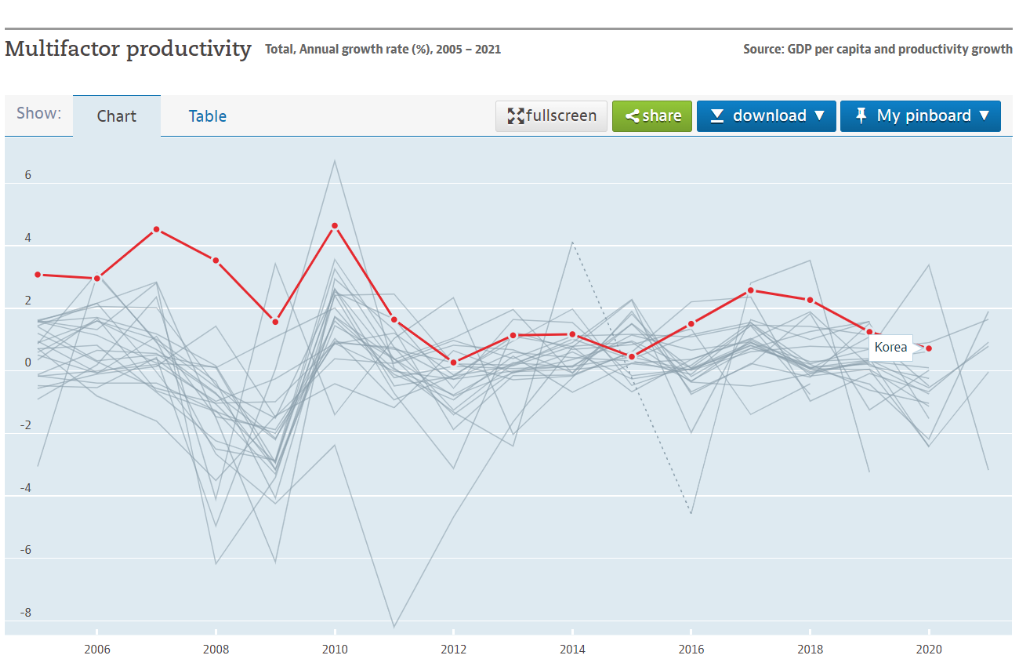

총요소생산성의 중요성을 파악했으니, 이제 다음 순서로 2005~2021년 동안의 OECD 가입 국가의 총요소생산성 향상률 변화를 살펴보겠습니다. 아래 <그림>에서 붉은 선으로 표시된 게 한국이죠. 한국은 다른 나라에 비해 압도적인 향상율을 보이고 있음을 알 수 있습니다. 즉 한국은 총요소생산성의 향상 면에서 지난 16년 세계 톱 수준이라는 것을 알 수 있습니다. 일부에서 '경쟁력이 약화되어 망한다'고 주장합니다만, 그 근거는 매우 희박하다고 볼 수 있죠.

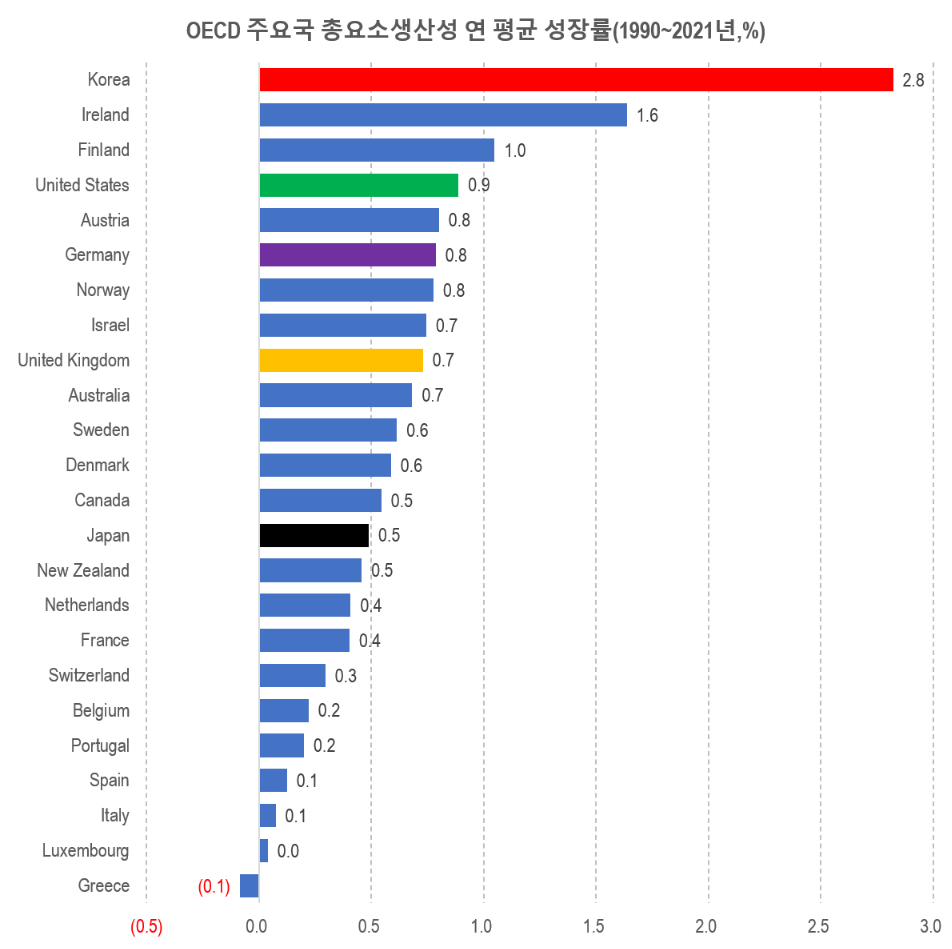

그렇다면, 최근이 아닌 장기에 걸친 총요소생산성의 향상률은 어느 나라가 톱일까요?

아래 <그림>은 1990년부터 2021년까지 약 30년이 넘는 기간 동안의 연 평균 총요소생산성 향상률을 보여줍니다. 한국이 연 2.8% 성장해서 압도적인 1등이며, 인구가 어느 정도 되는 나라 중에서는 미국이 0.9%로 2위를 차지했습니다. 그 밑으로는 독일과 영국, 그리고 캐나다와 일본이 위치하고 있군요.

한국이 어떻게 이런 놀라운 생산성의 향상을 기록했는지에 대해서는 다양한 주장이 거론될 수 있습니다. 다음 시간에 이 문제를 보다 자세히 살펴보겠습니다.